Valerio Alfonso Bruno

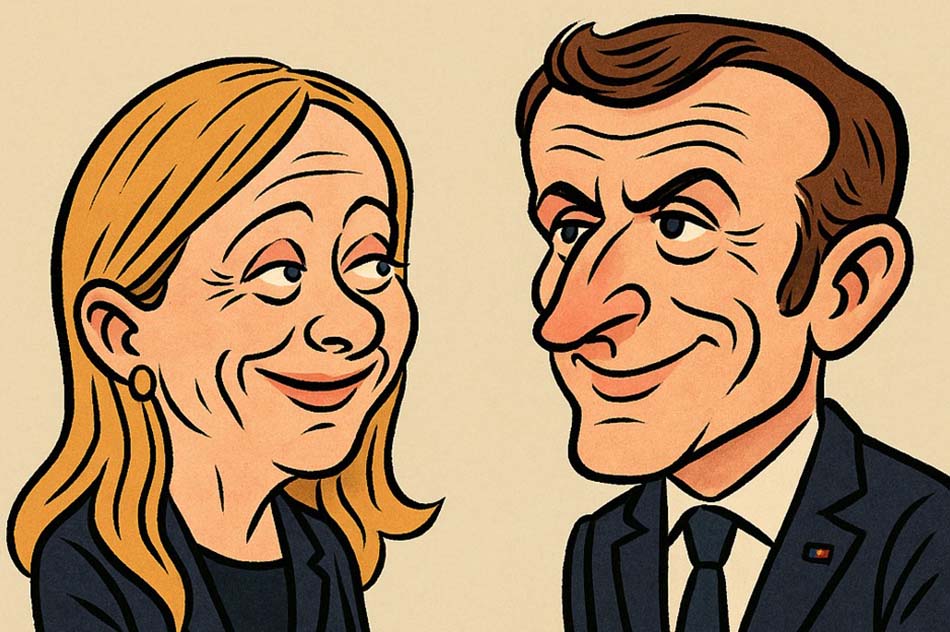

«Rome gloats as France becomes Italy and Italy becomes France» (Roma gongola mentre la Francia diventa Italia e l’Italia diventa Francia), scrive recentemente Politico, sintetizzando in modo brillante sebbene un po’ provocatorio, il nuovo stato dei rapporti tra Parigi e Roma. Per lungo tempo la Francia ha incarnato in Europa, con la Germania, il paradigma della stabilità istituzionale, mentre l’Italia era associata alla cronica instabilità politica e a un debito pubblico percepito come insostenibile. Oggi, la situazione appare in procinto di capovolgersi: la Francia è indebolita da governi di breve durata e da un parlamento paralizzato, mentre l’Italia mostra una coesione inedita, con un esecutivo destinato a completare la legislatura e a presentarsi come partner credibile sui dossier europei e internazionali.

Questa inversione di prospettiva non si spiega soltanto con gli andamenti congiunturali dei deficit o con i giudizi delle agenzie di rating, pur importanti. Essa riguarda soprattutto due modelli politici e le culture che li sostengono. In Francia, il macronismo, nato come esperimento centrista e modernizzatore, dopo un inizio promettente, appare ormai logorato, incapace di rispondere alle nuove domande sociali e politiche, mentre la pressione del Rassemblement National cresce fino a mettere in discussione la capacità stessa delle istituzioni francesi di reggere il colpo. Se Oltralpe l’estrema destra non è al potere, è soltanto dovuto al particolare sistema maggioritario a doppio turno, che talvolta consente agli elettori di esprimere al primo turno una scelta più “di cuore” o di identità politica, e al secondo turno una scelta più pragmatica e di governo. In Italia, invece, governa una coalizione che possiamo descrivere come “populist-radical right”: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Che sia proprio una coalizione di questo tipo a garantire stabilità costituisce un paradosso solo apparente: la destra radicale populista italiana, formatasi nel laboratorio italiano di governi tecnici, tra crisi dello spread e continue coalizioni di larghe intese, ha compreso da tempo che il ciclo politico europeo stava entrado in una nuova fase, ben più radicale.

Il tempo dei compromessi centristi, del liberalismo progressista incarnato da Emmanuel Macron, appare irrimediabilmente in declino. Emergono invece configurazioni diverse: maggiore enfasi sull’identità nazionale, nuove priorità in tema di sicurezza e difesa, un rapporto più realistico con i vincoli europei e una ridefinizione delle relazioni transatlantiche dentro la cornice NATO.

La stabilità di Meloni si spiega con almeno tre fattori. Primo: una leadership personale che ha progressivamente marginalizzato Salvini e assorbito Forza Italia, trasformandoli in “junior partners” Secondo: la capacità di offrire una narrazione coerente, in cui il nazional-conservatorismo non si opporrebbe frontalmente alle istituzioni europee, ma le utilizza come spazio di contrattazione. Terzo: la scelta di collocarsi con chiarezza nel campo euro-atlantico, sostenendo l’Ucraina e rafforzando l’alleanza con gli Stati Uniti, già durante la presidenza di Biden.

In questo senso, la coalizione di governo italiana è diventata il “nuovo mainstream”: composta da partiti che, pur mantenendo un profilo identitario forte, giocano entro le regole del sistema. La strategia fino ad ora si è basata su un dubbio binario: a livello europeo/internazionale una moderazione in massima continuità con i governi precedenti (perfino con il governo del “tecnocrate” Draghi), ma a livello domestico una postura più radicale e decisionista, meno interessata al dialogo. In questo senso è possibile affermare che il modello Meloni rappresenti, ad oggi, l’esperimento politico più riuscito a livello europeo, e non solo. Al contrario, la Francia vive una fase che potremmo definire “di italianizzazione”, passando per quel particolarissimo laboratorio politico che aveva reso, a livello globale, l’Italia emblematicamente sinonimo di instabilità (politica ed economica). La storia recente la conosciamo: dopo le elezioni anticipate dell’estate 2024, che hanno prodotto un parlamento bloccato, Macron si è trovato costretto a sperimentare dinamiche tipiche di sistemi proporzionali e frammentati, come le consultazioni parlamentari e i mandati esplorativi per formare un governo. È uno scenario a cui la Quinta Repubblica non era abituata e che ne incrina la legittimità. Al tempo stesso, il deficit francese — al 5,4% del PIL — appare più grave di quello italiano, e i mercati finanziari hanno iniziato a trattare i titoli francesi con la stessa diffidenza che storicamente riservavano a quelli italiani.

Se Macron rappresenta il vecchio assetto europeo, centrato sull’asse franco-tedesco, su una visione liberale e centrista, e su un’Europa come spazio di disciplina fiscale e riforme strutturali, Meloni rappresenta invece la nuova configurazione politica occidentale: più attenta alle istanze nazionali, più disponibile ad accogliere la domanda di protezione sociale e identitaria, ma al tempo stesso pienamente inserita nelle logiche NATO e transatlantiche. La destra radicale italiana non propone una rottura, bensì una ridefinizione: meno Parigi-Berlino, più Roma-Varsavia (Budapest un po’ meno), con l’obiettivo di costruire una destra europea capace di incidere nelle scelte dell’Unione?

Come abbiamo detto, in questo senso, l’Italia fornisce un modello che altre destre radicali europee osservano con interesse. Non più solo opposizione antisistema, ma capacità di governo. La lezione italiana è che, per consolidarsi, la destra radicale deve mostrarsi responsabile agli occhi dei mercati, rassicurante verso gli alleati atlantici e determinata nel costruire una “narrative” nazionale. È esattamente ciò che Meloni ha fatto, sfruttando al contempo la crisi di credibilità delle élite centriste incarnate da Macron. Naturalmente, tutto questo non cancella le fragilità strutturali italiane: un debito superiore al 140% del PIL, una crescita stagnante, disuguaglianze profonde. Ma, a livello simbolico e politico, l’Italia gode oggi di un capitale di stabilità e di influenza che non aveva da decenni. È questo capitale che la destra radicale populista intende utilizzare per affermare un paradigma alternativo in Europa, mentre la Francia appare costretta a un ruolo difensivo.

Il ribaltamento di ruoli descritto da Politico non è solo una dinamica specifica ed isolata. È il segno di una transizione politica e geopolitica. Macron incarna l’ultimo tentativo di un liberal-centrismo ormai in declino; Meloni incarna invece l’adattamento della destra radicale ad un contesto nuovo, in cui stabilità politica, assertività nazionale e collocazione atlantica diventano i pilastri di una nuova architettura. Più che di un vero scambio di identità tra Francia e Italia, si dovrebbe parlare di un mutamento delle traiettorie: Parigi appare oggi intrappolata in logiche di frammentazione e debolezza che storicamente erano attribuite a Roma, mentre l’Italia mostra una capacità inedita di presentarsi come attore stabile e interlocutore affidabile. Non si tratta dunque di una sostituzione speculare, ma di un passaggio di fase: la Francia attraversa un momento di vulnerabilità, l’Italia sperimenta una fase di rafforzamento. Ed è proprio in questa asimmetria che si coglie la natura di una trasformazione più ampia che riguarda l’intero spazio politico europeo.

Valerio Alfonso Bruno è assegnista di ricerca presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore