Ursula Daxecker, Neeraj Prasad e Andrea Ruggeri

L’uccisione dell’influencer di destra Charlie Kirk è solo l’ultimo episodio in una serie di attacchi contro politici e i loro stretti collaboratori negli Stati Uniti. Ma gli USA non sono l’unica democrazia ricca ad aver vissuto questa esperienza: ad esempio, anche in Germania la violenza contro i politici è in aumento. Questo ritorno della violenza politica non è solo dannoso per la democrazia, ma anche sorprendente. La democrazia non dovrebbe essere un modo pacifico di risolvere i conflitti? Perché allora questa violenza si verifica? E come si confronta con la violenza del passato? In una nuova ricerca su questo tema – appena pubblicata in un numero speciale di una rivista – cerchiamo di dare un senso a questi eventi.

Retorica delle élite e narrazioni di minaccia e ingiustizia. Perché la violenza politica è in aumento? Anzitutto, la retorica delle élite conta, soprattutto per i politici in carica. Negli Stati Uniti – soprattutto a destra – politici e influencer politici hanno intensificato l’uso di una retorica estrema, a volte addirittura violenta. Questa retorica minaccia e demonizza avversari politici, minoranze, immigrati o le istituzioni democratiche. Un linguaggio ostile ha conseguenze reali, che vanno ben oltre gli esempi più eclatanti, come l’incitamento di Trump alla folla che assaltò il Campidoglio il 6 gennaio 2021. Ad esempio, un articolo del nostro numero mostra che le contestazioni delle elezioni da parte di Repubblicani locali hanno alimentato un aumento delle proteste negli USA. Lungi dall’essere un segno di sano impegno civico, questi cittadini si sono mobilitati contro le istituzioni democratiche. Inoltre, come dimostra un altro contributo, i politici negli Stati Uniti e altrove inseriscono la retorica ostile – a prescindere dalla sua veridicità – all’interno di più ampie narrazioni di minaccia o ingiustizia provenienti da presunti nemici, che si tratti di gruppi percepiti come “altri” o del cosiddetto deep state.

Queste narrazioni aiutano i seguaci a dare un senso a ciò che accade, indipendentemente dal fatto che le affermazioni delle élite abbiano o meno un fondamento reale. La retorica ha conseguenze politiche: gli atteggiamenti degli elettori verso i nemici dichiarati – ad esempio gli immigrati – diventano più polarizzati. La dinamica diventa ancora più pericolosa quando politici che usano retorica violenta entrano nelle istituzioni, perché possono sfruttare l’intero potere dello Stato contro presunti avversari, come Donald Trump minaccia oggi di fare contro i gruppi di sinistra.

Il declino delle organizzazioni di partito e l’ascesa degli influencer e dei collaboratori

In secondo luogo, il modo in cui i partiti interagiscono con gli elettori è cambiato radicalmente negli Stati Uniti e in altre democrazie, aprendo spazi all’estremismo. I partiti, soprattutto quelli di estrema destra, si affidano sempre più a influencer e movimenti sociali piuttosto che a strutture organizzative per mobilitare gli elettori. Il declino delle organizzazioni partitiche ha indebolito i meccanismi di selezione e formazione della classe dirigente. In assenza di tali strutture, si favoriscono candidati concentrati in uno stato permanente di campagna elettorale. Questa dinamica alimenta una logica costante di rilancio al rialzo, radicalizzando posizioni, identità e retorica. Tale dipendenza crea spazi per strategie estreme, compreso il ricorso alla violenza.

Come mostrano articoli dedicati a Colombia e Nigeria, delegare la violenza ai collaboratori permette ai politici di negare responsabilità. La delega è in parte una risposta ai vincoli democratici, ma può anche rendere la politica più estrema, con politici incapaci o non disposti a controllare attori radicali a loro collegati. La violenza ispirata da partiti radicali comprende non solo attacchi eclatanti, ma anche aggressioni contro funzionari elettorali e politici locali. Le conseguenze per la democrazia sono gravi: scoraggiamento del reclutamento, soprattutto delle donne, e riduzione della partecipazione della società civile. Le connessioni tra partiti politici e attori estremisti non sono ben comprese e richiedono urgentemente ulteriori studi.

Il ciclo di polarizzazione politica e violenza

In terzo luogo, la polarizzazione non è solo una causa, ma anche una conseguenza della violenza politica. La violenza e le narrazioni che la accompagnano radicalizzano e irrigidiscono le identità sia delle vittime che degli aggressori. Queste dinamiche sono ben documentate in altri contesti, come l’India o l’Italia del periodo tra le due guerre. Negli Stati Uniti la polarizzazione è nata a destra e resta asimmetrica, ma una contro-polarizzazione su tutto lo spettro politico è una conseguenza logica. In un paese dove i cittadini sono fortemente armati, queste dinamiche possono avere conseguenze letali. Alcuni hanno ipotizzato la possibilità di una guerra civile negli USA. Dato il potere dell’apparato statale, ciò appare improbabile. Un parallelo storico più calzante potrebbe essere la violenza politica vissuta in Italia tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’80, i cosiddetti Anni di Piombo, come discusso in un contributo al nostro numero speciale. Movimenti clandestini, assassinii da parte di singoli e attentati contro civili per diffondere paura possono diventare routine in una società polarizzata in cui la politica violenta viene sostituita e rafforzata dalla retorica violenta.

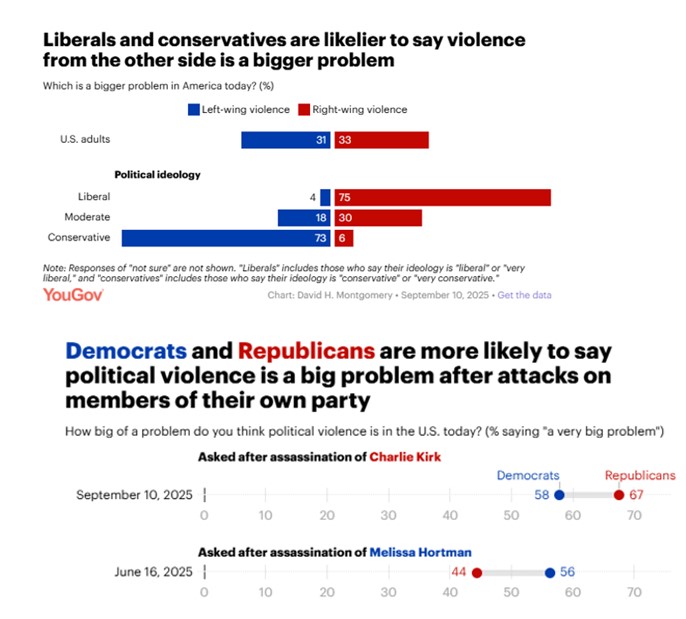

Gli effetti polarizzanti della violenza aiutano a capire perché gli elettori di sinistra e di destra attribuiscano la responsabilità della violenza agli avversari, ma non alla propria ideologia (come mostra la Figura 1). Considerando i danni prodotti da violenza politica e polarizzazione, sarebbe ancora più importante che i politici di tutti i partiti condannassero senza eccezioni tutte le forme di violenza politica. I Repubblicani spesso non lo fanno, accusando solo la sinistra. Finora i Democratici hanno continuato a condannare la violenza sia da sinistra sia da destra, ma questo potrebbe cambiare se la violenza dovesse ulteriormente intensificarsi.

La democrazia si erode e la violenza diventa parte della politica

La violenza politica non è un malfunzionamento della democrazia: è la spia rossa sul cruscotto, che segnala il surriscaldamento del motore di gestione dei conflitti. Gli Stati Uniti non stanno scivolando nel caos per caso: ci vengono spinti da un mix tossico di retorica delle élite, strutture partitiche indebolite e polarizzazione crescente. Quando i leader normalizzano l’ostilità, quando gli influencer amplificano la paura e quando i partiti delegano la mobilitazione agli estremisti, la violenza politica smette di essere impensabile e diventa inevitabile.

La ricerca è chiara: la retorica radicalizza, le istituzioni deboli aprono la strada e la polarizzazione si nutre della violenza. Non si tratta solo di aggressori isolati o di gruppi oscuri; si tratta della corrosione della fiducia democratica a ogni livello – dai cittadini riluttanti a candidarsi, agli elettori che non vedono più gli avversari come legittimi. Il pericolo non è una guerra civile nel senso tradizionale, ma un’erosione lenta della democrazia in un sistema in cui minacce e aggressioni diventano parte stessa del processo politico. Gli Anni di Piombo italiani ci mostrano dove porta questa strada: paura, paralisi e normalizzazione della brutalità. Se la democrazia vuole sopravvivere, richiede un atto non negoziabile: che i leader di ogni orientamento traccino una linea netta e condannino la violenza politica senza eccezioni, esitazioni o scuse.

Ursula Daxecker è professoressa di Scienza politica all’Università di Amterdam.

Neeraj Prasad è assistant Professor di Scienza politica all’Università di Amsterdam.

Andrea Ruggeri è professore di Scienza politica all’Università di Milano.

Questo testo, che presenta un numero monografico della rivista «Journal of Peace Research», è apparso originariamente sul blog della London School of Economics and Political Science.

Foto di Evgenii Vasilenko su Unsplash