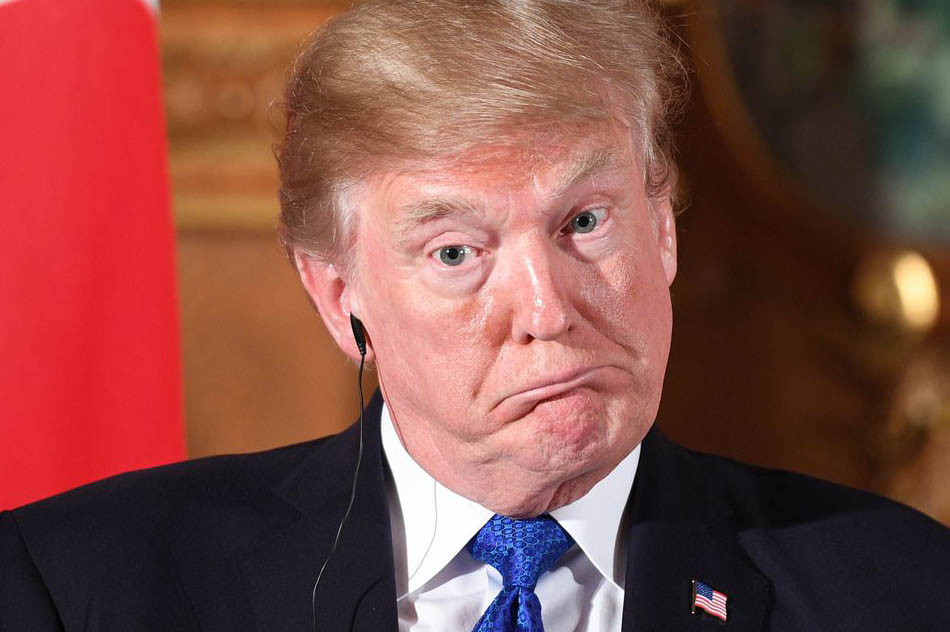

L’incriminazione di Donald Trump irrompe nella corsa per la Casa Bianca. La strada verso il voto è però ancora molto lunga e rimangono su entrambi i fronti politici notevoli incertezze.

L’approccio alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 si preannuncia complesso. Al momento, pochi nomi hanno ufficializzato la loro candidatura. Fra questi, l’ex presidente Donald Trump e l’ex rappresentante permanente alle Nazioni Unite, Nikki Halley, entrambi per il Partito repubblicano. Sul fronte democratico, non c’è stata ancora alcuna candidatura formale, anche se lo stesso presidente Biden e figure a lui legate hanno ripetutamente affermato che sarebbe solo questione di tempo. Lo scenario appare, quindi, piuttosto diverso rispetto al 2020, quando, sul fronte democratico, la corsa per la nomination era stata, fin dall’inizio, molto combattuta. Ciò non esclude ampi margini di incertezza. Gli esiti delle ultime elezioni di midterm hanno confermato la spaccatura profonda che divide il paese e gli stessi partiti maggiori appaiono profondamente divisi al loro interno. Vi è, infine, l’interrogativo della partecipazione. Le elezioni presidenziali dal 2020 sono state caratterizzate da una partecipazione ai massimi storici, sia in termini assoluti, sia relativi, in linea con il turnout record delle midterm 2018. Le ultime elezioni di metà mandato hanno fatto segnare, tuttavia, un’inversione di tendenza che, se non ha riportato il valore ai minimi del 2014 (36,4%, il valore più basso degli ultimi ottant’anni), pure può costituire un primo segno di disaffezione dell’elettorato.

Dalla fine degli anni Novanta, l’elezione del presidente degli Stati Uniti si è intrecciata con sempre maggiore frequenza a vicende che hanno contribuito ad accrescere il grado di polarizzazione del sistema politico. Nel 2000, il confronto fra lo sfidante repubblicano George W. Bush e l’ex vicepresidente Al Gore è risolto solo dalla pronuncia della Corte suprema, dopo le accese polemiche che seguono gli scrutini e i vari riconteggi che li accompagnano. Nel 2004, venuto meno il clima di union sacrée del post-11 settembre, il voto assume i toni di una sorta di referendum sull’unilateralismo ‘muscolare’ dell’amministrazione Bush e sul coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra in Iraq. Questo stesso tratto si ripresenta quattro anni dopo, in un contesto profondamente cambiato – e, per certi aspetti, radicalizzato – dalla crisi dei subprime. Sempre nel 2008, la scelta di Sarah Palin come candidata repubblicana alla vicepresidenza mette per la prima volta in luce il peso che figure, atteggiamenti e slogan in seguito etichettati come ‘antipolitici’ stavano assumendo sulla scena nazionale. Il voto del 2012 conferma questa tendenza, con l’esplodere del fenomeno del Tea Party (già emerso nelle precedenti elezioni di midterm), che assorbe una larga fetta di consensi in fuga dal conservatorismo ‘mainstream’ di un Partito repubblicano ancora ancorato ai dettami dell’ortodossia reaganiana.

Il culmine di questo precesso è rappresentato dalle elezioni del 2016 e del 2020, dominate dall’ingombrante figura di Donald Trump. Nonostante il cambio di passo che la sua candidatura impone, essa è solo in parte una rottura con l’esperienza precedente. Piuttosto, Trump catalizza e rafforza tendenze già in atto. Soprattutto, Trump beneficia delle trasformazioni che il Partito repubblicano e il suo elettorato hanno sperimentato nel tempo. È un processo che inizia negli anni Sessanta, quando il Partito democratico, con la battaglia per i diritti civili, perde la posizione preminente sino allora avuta negli Stati del Sud e apre a quello repubblicano un bacino di voto sino allora precluso. È la capacità di attirare i voti del Sud e della destra evangelica che sostiene il GOP negli anni di Ronald Reagan e George Bush Sr. (1981-93), nel quadro di una “alleanza improbabile” con il repubblicanesimo patriottico e le istanze liberiste che negli stessi anni stavano riprendendo forza. Negli anni seguenti, i cambiamenti politici, economici e culturali, la crescita dei media conservatori, la polarizzazione del Congresso e una scena politica sempre più affollata impongono al partito una nuova torsione, anche di fronte alla sfida di un Partito democratico che, con gli anni dell’amministrazione Clinton (1993-2001), vede crescere il peso dell’anima liberal e l’attenzione al tema dei ‘new civil rights’.

In questa prospettiva, la parabola di Donald Trump riflette la crisi del repubblicanesimo ‘mainstream’, in un’epoca in cui la ricollocazione degli Stati Uniti sulla scena internazionale ha messo in crisi la sua dimensione patriottica e le difficoltà economiche i suoi assunti liberisti. Essa rappresenta, inoltre, una risposta alla sfida ‘identitaria’ posta dal riposizionamento del Partito democratico come partito dell’allargamento dei diritti e della ridefinizione della cittadinanza in un momento di forte polarizzazione dell’opinione pubblica proprio sul tema dei valori. Questo aspetto concorre anche a spiegare la resilienza politica dell’ex presidente e il favore del quale continua a godere presso una fetta importante dell’elettorato repubblicano. Secondo un sondaggio di Quinnipiac University, a metà dicembre 2022, nonostante il trend calante rilevato da altre fonti, ancora il 56% degli elettori del partito era, infatti, favorevole alla scelta di Trump come candidato per le elezioni del 2024, mentre il 70% aveva di lui un’opinione genericamente favorevole, a fronte del 31% della media nazionale. La stessa tendenza si osserva all’interno del partito, dove una quota significativa di eletti – sia a livello statale, sia federale – continua ad associare le proprie posizioni e la propria immagine a quelle dell’ex presidente nonostante le difficoltà che questi ha sperimentato dopo i fatti del gennaio 2021.

Pur se più attento al suo profilo istituzionale, anche quello che è dato come il più accreditato rivale di Trump per la nomination repubblicana – il governatore della Florida, Ron DeSantis (che, tuttavia, non ha ancora formalizzato la sua candidatura) – è visto da più parti come una figura sostanzialmente in linea con le posizioni dell’ex presidente. Il successo personale conseguito da DeSantis nel voto governatoriale dello scorso novembre (oltre un milione e mezzo di voti di scarto rispetto allo sfidante democratico, Charlie Crist; nel 2018, lo scarto rispetto all’allora candidato democratico, Andrew Gillum, era stato di poco più di 32.000 voti) è un indice della sua popolarità presso l’elettorato. A livello nazionale, il voto di novembre sembra, tuttavia, avere dato indicazioni contrastanti. Non solo non si è manifestata l’‘onda rossa’ prevista dagli osservatori, ma i candidati trumpiani (che si erano imposti nelle primarie di partito) hanno, infatti, ottenuto risultati inaspettatamente deludenti sia nel confronto diretto con quelli democratici, sia, comparativamente, rispetto ai candidati repubblicani più moderati. È un’altra prova delle fratture che attraversano il GOP, e che hanno trovato riflesso, fra l’altro, nelle vicende che – dopo l’insediamento del nuovo Congresso – hanno portato alla tormentata elezione di Kevin McCarthy a speaker della Camera dei rappresentanti.

Fratture simili attraversano anche il Partito democratico. Quello che si approccia alle scorse elezioni presidenziali è un partito in cui una parte della base ha reagito alla sconfitta del 2016 con una critica radicale dell’establishment interno e in cui è forte la richiesta di un ricambio al vertice. Su questo sfondo, Joe Biden (un candidato apparso debole sia nei dibattiti preelettorali, sia nei primi appuntamenti delle primarie) rappresenta il minimo comune denominatore sul quale riescono a convergere le varie anime di un partito che ha come primo obiettivo quello di evitare una rielezione di Donald Trump, soprattutto dopo le tensioni e le violenze che hanno punteggiato la tarda primavera/estate 2020. La convergenza tattica sul nome dell’ex vicepresidente non significa, tuttavia, un superamento delle divisioni, che riaffiorano nel rapporto non facile fra amministrazione e Congresso, dove – fino al voto di midterm – il Partito democratico detiene una risicata maggioranza. Di contro, la posizione giudicata ambigua del presidente (troppo moderato per l’anima ‘liberal’, troppo ‘liberal’ per quella moderata) spiega il calo di popolarità che Biden sperimenta fin dall’insediamento. Oggi, il suo indice di gradimento si attesta, infatti, intorno al 43%, circa dieci punti percentuali meno del gennaio 2021, anche se in ripresa rispetto al minimo del 37,5% fatto segnare alla fine dello scorso luglio.

Nella prospettiva di una corsa per la rielezione, Joe Biden appare, quindi, un candidato debole. Già dopo la vittoria del 2020, vari osservatori ne hanno messo in luce l’età avanzata e i possibili problemi di salute. La scarsa popolarità è un altro tallone d’Achille. Alla stessa fase del mandato, il suo indice di gradimento è minore di quello di tutti suoi predecessori dalla fine della Seconda guerra mondiale, con le sole eccezioni di Donald Trump (41,6%), Ronald Reagan (41,1%), Jimmy Carter (38,4%) e Gerald Ford (43,6%). Nonostante i buoni risultati ottenuti in termini di crescita economica e lotta alla disoccupazione, l’inflazione tornata ai livelli dei primi anni Ottanta rappresenta un handicap pesante. Altrettanto pesanti sono le critiche ai pacchetti di stimolo voluti dall’amministrazione (a partire dall’American Rescue Plan del marzo 2021, che ha iniettato nel sistema economico 1,9 trilioni di dollari: a titolo di confronto, nel 2009, l’American Recovery and Reinvestment Act voluto dall’amministrazione Obama per rilanciare l’economia nazionale dopo la crisi dei subprime del 2007-2008 era stato di ‘soli’ 787 miliardi) che sono stati accusati di avere favorito la fiammata inflazionistica e avere prodotto effetti minori di quelli sostenuti dall’amministrazione. ‘Da sinistra’, le misure sono state accusate, inoltre, di scarsa incisività sul piano sociale, soprattutto a causa dei compromessi che si sono resi necessari per il completamento del loro iter legislativo e che sono andati a incidere soprattutto sugli interventi per il contrasto al cambiamento climatico, la sanità, il fisco e la sicurezza sociale.

Da molte parti, il presidente uscente continua, comunque, a essere ritenuto il candidato più adatto per la sfida del 2024. Per esempio, secondo un recente sondaggio Marsit Poll, la maggioranza degli elettori democratici o di simpatie democratiche (‘leaning’) riterrebbe che Joe Biden sia il candidato che assicura al partito maggiori probabilità di successo nel prossimo voto presidenziale. Secondo lo stesso sondaggio (e in contrasto con altre survey), la situazione in casa repubblicana sarebbe invertita, con il 54% del campione secondo cui il partito avrebbe più possibilità di successo con un candidato diverso da Trump. Sono dati da prendere con riserva. Le elezioni sono ancora lontane e il parterre dei competitor ancora da definire. Tuttavia, essi indicano come fette importanti dell’elettorato continuino a guardare, per le loro scelte di voto, a quello che considerano una sorta di ‘usato sicuro’. In più, Biden sembra beneficiare, oltre che di un certo miglioramento sul fronte dell’inflazione, della ‘convergenza al centro’ che le midterm hanno messo in luce, con i buoni risultati ottenuti dai candidati moderati di entrambi gli schieramenti. Significativamente, il sondaggio Marsit Poll evidenzia un aumento di dodici punti percentuali del favore nei confronti del presidente uscente rispetto allo scorso novembre, quando gli esiti del campione risultavano sostanzialmente invertiti.

Anche in questo caso, l’incognita maggiore riguarda la posizione del partito. Come quello repubblicano, il Partito democratico appare profondamente diviso. In particolare, la posizione che i cosiddetti ‘new democrats’ hanno mantenuto all’interno della sua macchina organizzativa dalla seconda metà degli anni Ottanta appare messa apertamente in discussione a vantaggio delle componenti ‘liberal’ e radicali. Con i suoi centouno membri, il Congressional Progressive Caucus (CPC), dalle chiare inclinazioni ‘di sinistra’, rappresenta oggi il principale raggruppamento interno in termini quantitativi e il secondo del Congresso dopo lo storico Republican Study Committee. Le primarie del 2020 e le elezioni dello stesso anno hanno dato un forte impulso a queste posizioni, che avevano assunto visibilità già all’epoca della ‘presidential bid’ di Bernie Sanders, nel 2016. In quell’occasione, lo scontro fra Sanders e Hillary Clinton era stato uno dei fattori che aveva favorito il successo finale di Donald Trump; un fatto che, negli anni successivi, ha alimentato un certo risentimento fra i supporter dei due rivali. Parallelamente, l’emergere soprattutto alla Camera di una nuova generazione di eletti ha intaccato sempre più chiaramente il mix di progressismo sociale e moderatismo economico su cui il centro democratico aveva basato il suo successo a partire dagli anni della presidenza Clinton.

La capacità di integrare queste nuove istanze rappresenta una sfida importante in vista del voto del 2024. Ciò vale in modo particolare per Joe Biden, nel caso in cui – nelle prossime settimane – decida di sciogliere l’incertezza sulla sua candidatura. Il timore espresso da più parti è, infatti, che un ulteriore spostamento ‘a sinistra’ dell’asse democratico possa finire per fare perdere al partito il voto del ‘centro’, a suo tempo attirato in quella direzione dalle scelte moderate dei ‘new democrats’; ciò soprattutto se in casa repubblicana dovesse emergere un candidato meno polarizzante di Donald Trump, capace di attingere in modo più efficace al bacino degli indecisi e degli elettori indipendenti. D’altra parte, negli ultimi anni, l’idea di un centro arbitro del risultato elettorale e bacino di riferimento privilegiato per chiunque aspiri alla presidenza è stato messo spesso in discussione, fra l’altro osservando come moderati, indipendenti e indecisi non siano la stessa cosa, come nessuno di questi gruppi risulti affidabilmente centrista e come, al loro interno, essi esprimano posizioni ideologiche diverse, non assorbibili in una sola offerta politica. Anche in questo campo, incertezza e complessità sembrano, quindi, farla da padrone: una situazione apparentemente paradossale, alla luce della polarizzazione che sembra, invece, dominare il dibattito pubblico e la vita interna dei due partiti maggiori.

* Gianluca Pastori è professore associato di Storia delle relazioni internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo testo riprende il testo di una conferenza tenuta a Brescia il 21 marzo 2023.