Redazione

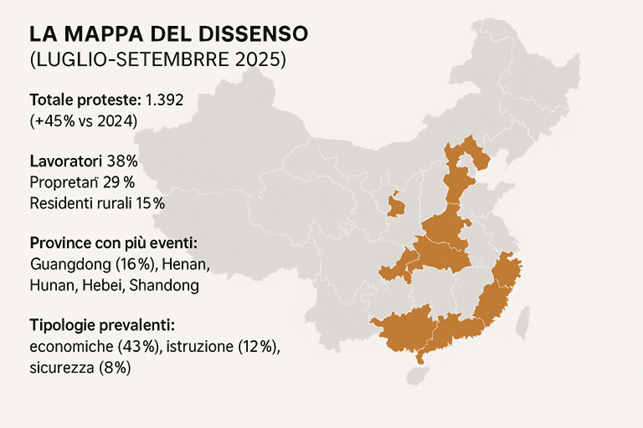

Secondo il China Dissent Monitor (CDM), osservatorio indipendente di Freedom House e ChinaDissent.net, nel solo terzo trimestre del 2025 sono stati registrati 1.392 episodi di protesta, un aumento del 45 % rispetto allo stesso periodo del 2024. È il sesto trimestre consecutivo di crescita del dissenso: un segnale che, dietro la facciata di stabilità propagandata da Pechino, serpeggiano tensioni sociali, economiche e culturali sempre più visibili.

Il monitoraggio, avviato nel 2022 per colmare il vuoto informativo dovuto alla censura interna, raccoglie dati da fonti giornalistiche, social media e organizzazioni civiche cinesi. In tre anni, il database ha censito 12.331 episodi di dissenso collettivo, dalla rivendicazione salariale alle proteste contro la corruzione locale, fino ai nuovi gesti estremi dei “threat-to-jump”, le minacce di suicidio in luoghi pubblici.

Nel trimestre analizzato, i lavoratori restano i protagonisti assoluti delle mobilitazioni (38 % del totale), seguiti da proprietari di immobili (29 %) e residenti rurali (15 %). A guidare la geografia del dissenso è Guangdong, la provincia più industrializzata e simbolo delle disuguaglianze del “miracolo cinese”, dove si concentra il 16 % delle proteste nazionali. Seguono Henan, Hunan, Hebei e Shandong.

Dietro i numeri, si delinea un mosaico di malcontento diffuso: le tensioni economiche, la crisi immobiliare, il rallentamento della crescita e la percezione di corruzione locale alimentano un clima di crescente frustrazione. Le autorità rispondono con un misto di repressione e censura: solo una minima parte delle proteste ottiene risultati concreti o copertura mediatica.

Uno dei focus del rapporto riguarda l’istruzione, divenuta teatro di proteste sempre più frequenti. Dal 2022 il CDM ha registrato 168 episodi legati a scuole e dipartimenti educativi, quasi raddoppiati nel 2025 rispetto agli anni precedenti. Tre categorie di protagonisti dominano la scena:

- operai di cantieri scolastici che non ricevono salari arretrati (99 casi);

- genitori che si oppongono a chiusure o fusioni di scuole (41 casi);

- docenti in protesta per stipendi o benefit non pagati (28 casi).

Dietro la cronaca si intravedono fragilità strutturali: la crisi fiscale dei governi locali, impoveriti dal crollo del mercato immobiliare, e il declino demografico, che costringe molte scuole rurali a chiudere o fondersi per mancanza di studenti. Nelle province di Guangdong, Henan e Shanxi, solo in una settimana (fine agosto – inizio settembre 2025) si sono contate otto proteste contro la chiusura di scuole elementari.

Un’altra sezione del rapporto indaga le proteste dei genitori per le politiche dei distretti scolastici, fenomeno emblematico delle disuguaglianze urbane. Dal 2022 si contano 182 proteste, concentrate nei mesi estivi, quando vengono pubblicate le graduatorie di ammissione. Le città più coinvolte sono Xi’an, Guangzhou, Zhengzhou e Zhanjiang, mentre Guangdong, Shaanxi e Henan guidano le statistiche provinciali. Le cause? Cambiamenti improvvisi nelle regole d’iscrizione, esclusione dei figli dei migranti, frodi immobiliari legate alle “case di quartiere scolastico”.

Nel luglio 2025, centinaia di famiglie hanno protestato a Xixian New Area (Shaanxi) dopo che studenti idonei sono stati esclusi dalle scuole pubbliche. Episodi simili si sono ripetuti in Xi’an, dove genitori e studenti hanno manifestato contro il favoritismo verso alunni provenienti da altre province. Le autorità locali hanno risposto con promesse d’indagine, ma anche con arresti e minacce.

Tra i segnali più inquietanti del CDM c’è la crescita delle “threat-to-jump protests”, le manifestazioni in cui i cittadini minacciano di buttarsi da edifici o strutture alte per attirare l’attenzione pubblica. Dal 2022 a oggi ne sono state documentate 307, con una frequenza quadruplicata in tre anni. Il fenomeno, nato come strumento di lotta operaia, oggi coinvolge acquirenti di case e piccoli imprenditori colpiti dalla crisi immobiliare. La concentrazione geografica è impressionante: il 37 % di questi episodi si verifica in Guangdong, e la sola Shenzhen conta 43 proteste, più di ogni altra città cinese.

Molti osservatori collegano questa tendenza al ricordo dei suicidi di massa alla Foxconn nel 2010, quando una dozzina di operai si tolse la vita per denunciare condizioni di lavoro disumane. Da allora, “minacciare di saltare” è diventato un gesto simbolico, una forma di dissenso disperato ma carica di significato politico.

Il CDM dedica spazio anche alle proteste per la sicurezza scolastica, esplose dopo il caso di bullismo a Jiangyou (Sichuan), che ha portato in piazza migliaia di persone nell’agosto 2025. Sono stati documentati 128 episodi in 23 province, spesso legati a suicidi studenteschi, abusi o cibo contaminato nelle mense. In oltre la metà dei casi, le autorità hanno reagito con la repressione. Secondo il rapporto, il 13 % di queste manifestazioni ha coinvolto centinaia o migliaia di partecipanti, contro il 5 % della media nazionale: segno che la rabbia collettiva, quando tocca i figli, supera le paure.

Il China Dissent Monitor non misura la libertà politica in senso stretto, ma la temperatura del malcontento. E il termometro, nel 2025, segna febbre alta. Le proteste, pur frammentarie e localizzate, indicano che la società cinese non è monolitica. Anche in assenza di partiti di opposizione o media indipendenti, la popolazione continua a esprimere dissenso – nelle scuole, nei cantieri, nei condomini, persino sui tetti. Freedom House conclude che “la diversità e la persistenza del dissenso dimostrano che la società civile cinese, pur sotto pressione, rimane viva”. Ma l’aumento della repressione e l’uso sistematico della censura digitale fanno pensare a un equilibrio sempre più fragile tra controllo e resistenza.