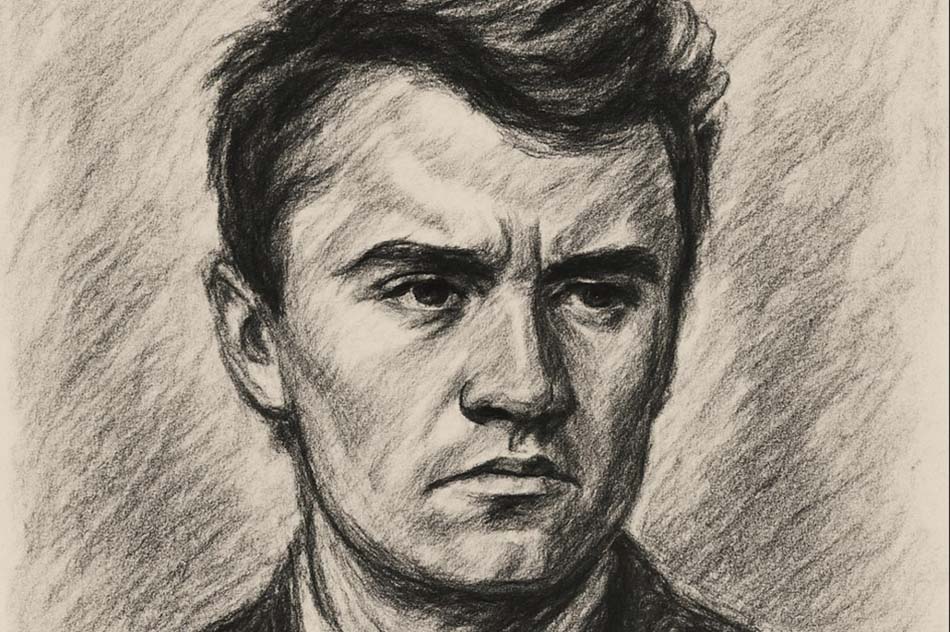

Damiano Palano

Intervenendo alla commemorazione pubblica di Charlie Kirk, il presidente americano Donald Trump ha condensato in una formula brutale una delle convinzioni più radicate della sua visione del mondo. A differenza di Kirk – che nei ricordi dei suoi sostenitori non odiava i suoi oppositori e anzi sosteneva di augurare loro il meglio – Trump ha confessato senza esitazioni, e forse con una franchezza mai raggiunta prima da un leader di una democrazia occidentale, la propria avversione viscerale verso gli avversari politici: «I hate my opponent, and I don’t want the best for them».

Quella frase, ripresa dai media di tutto il mondo, segna uno spartiacque simbolico. Non si tratta semplicemente di un’iperbole polemica. È la legittimazione pubblica dell’odio come sentimento politico, il riconoscimento esplicito che il nemico non va battuto, ma disprezzato. In questo senso il “caso Kirk” non riguarda solo l’omicidio di un attivista, né le polemiche italiane seguite alla mancata espressione di cordoglio da parte di alcuni settori dell’opposizione. È piuttosto uno specchio delle trasformazioni profonde della politica contemporanea, che ci mette davanti almeno tre dati con cui sarà inevitabile fare i conti.

Il primo riguarda la normalizzazione del linguaggio d’odio. Da oltre un decennio gli studiosi parlano di polarizzazione crescente, e i fatti lo confermano: non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in America Latina. Non è ancora chiaro se l’assassino di Kirk fosse mosso da motivazioni politiche precise; da quanto si è appreso, non sembra che vi sia stato il coinvolgimento di organizzazioni di sinistra. Ma la polarizzazione odierna ha caratteristiche diverse rispetto al passato. Non sempre si innesta sulla dicotomia classica destra/sinistra. In un’epoca di radicale individualizzazione, il fanatismo può nascere inoltre in solitudine, alimentato da bolle informative e comunità virtuali, e sfociare in azioni violente compiute da “lupi solitari” privi di affiliazione e di coordinate ideologiche stabili. In un contesto come quello americano, dove la diffusione di armi è capillare, il passaggio dal rancore alla violenza diventa inoltre più rapido e più probabile.

Il secondo dato riguarda i canali della propaganda politica. La vicenda Kirk mostra con chiarezza che il terreno principale del dibattito non sono più le arene parlamentari o i luoghi istituzionali, ma gli spazi digitali. A dettare l’agenda pubblica non sono soltanto i leader di partito, ma una costellazione di figure ibride – influencer, attivisti, comunicatori – che hanno imparato a usare i social media come amplificatori straordinari. La logica delle piattaforme, basata su visibilità e interazione, consente a outsider con risorse limitate di inserirsi con successo nel mercato politico. I partiti finiscono così in una posizione di retroguardia: non sono più i principali innovatori della comunicazione politica, ma seguono la scia aperta da chi, con linguaggi radicali e formati immediati, intercetta prima di loro gli umori del pubblico. Gli influencer diventano avanguardia, sperimentano temi e narrazioni, aprono varchi che i partiti poi percorrono.

Il terzo aspetto riguarda l’evoluzione della destra trumpiana. Rispetto al 2016, lo scenario è profondamente mutato. Le coordinate ideologiche si sono fatte più definite e più vicine a quelle di una destra radicale, che ha abbandonato l’improvvisazione dei primi populisti per adottare un’agenda molto più uniforme. Quella che negli anni Dieci era stata definita come “Internazionale sovranista” appare oggi come una rete più integrata, con temi comuni e bersagli ricorrenti che sembrano il frutto di un disegno strategico, piuttosto che di un accumulo caotico di slogan. La convergenza riguarda non solo le parole d’ordine – immigrazione, sicurezza, identità – ma anche lo stile comunicativo.

Il “caso Kirk”, al di là della tragedia personale, è dunque un sintomo di un cambiamento più vasto. Ci mostra come l’odio sia diventato un linguaggio politico legittimato; come il potere di orientare il dibattito sia passato sempre più nelle mani di attori non istituzionali; e come la destra contemporanea si stia organizzando secondo linee convergenti, capaci di adattarsi alle logiche della società dei social media.

Dove potrà condurre un movimento tanto organizzato e pervasivo è ancora impossibile da prevedere. Ma una cosa è certa: l’odio non è più un residuo marginale della politica. È un sentimento che ha trovato una legittimazione pubblica e che oggi plasma, in profondità, le dinamiche della democrazia occidentale. E per questo sentiremo quasi certamente risuonare ancora quella rivendicazione bellicosa: «I hate my opponent, and I don’t want the best for them».

Damiano Palano è Direttore di Polidemos.