di Gianluca Pastori

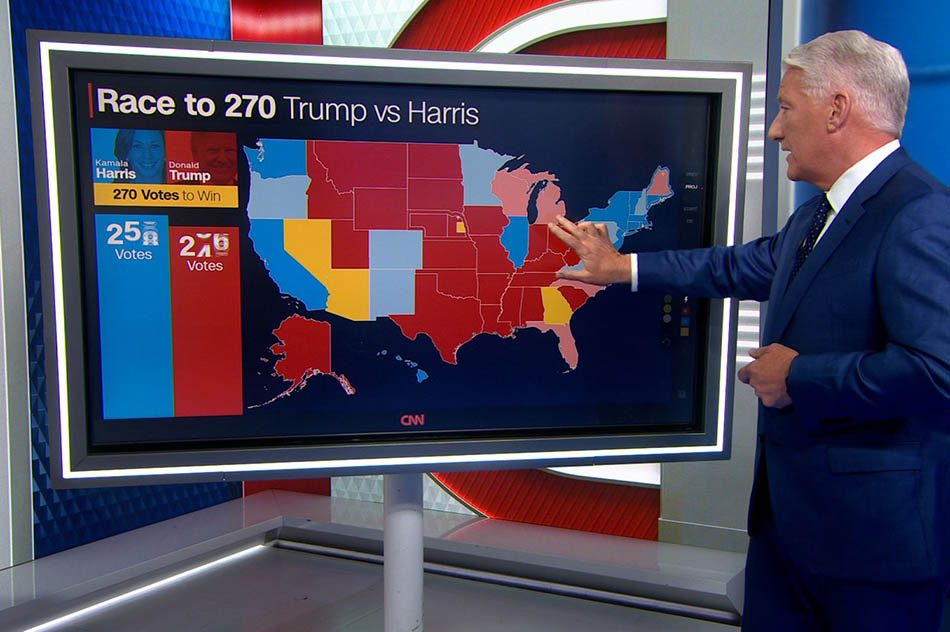

Con la conquista del Wisconsin e 277 grandi elettori accumulati, intorno a mezzogiorno (ora italiana) del 6 novembre è arrivata la conferma matematica dell’elezione di Donald Trump a quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. Dopo settimane di incertezza e sondaggi che fino alla fine hanno indicato i due contendenti testa a testa, il successo del candidato repubblicano è stato più netto e rapido del previsto. Già nella notte elettorale, la vittoria di Trump appariva chiara. Inoltre, a differenza di quanto accaduto nel 2016, quando Hillary Clinton – pure sconfitta – aveva superato nettamente l’avversario in termini di consenso, Trump ha battuto la vicepresidente Kamala Harris anche nel voto popolare e ha conquistato, fra gli altri, tutti gli Stati in bilico (‘swing states’), compresi quelli del ‘Blue Wall’ su cui Harris faceva affidamento per sostenere le sue ambizioni.

Le ragioni di questo risultato sono diverse. Nonostante il linguaggio corrivo, una piattaforma politica polarizzante, due impeachment, le condanne penali e la responsabilità (quantomeno morale) dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, Trump è riuscito per la seconda volta ad arrivare alla Casa Bianca mobilitando un consenso più ampio e differenziato di quello del 2016. D’altro canto, dopo la fiammata di entusiasmo iniziale, le debolezze del candidato Harris sono via via affiorate. Una campagna elettorale avviata solo pochi mesi prima del voto, la mancanza della legittimazione ‘forte’ offerta da una vittoria nelle primarie di partito; l’handicap di essere vicepresidente in una amministrazione come quella di Joe Biden, che, al di là dei risultati oggettivi ottenuti, resta profondamente impopolare, sono solo alcuni fattori che hanno portato alla sua sconfitta.

Soprattutto, ciò che sembra avere pesato è stata l’incapacità di Harris di parlare alle paure di una middle class cui si è rivolta spesso con poca credibilità. Harris ha scontato il prezzo di proposte talora poco chiare e di una ambiguità di fondo su temi importanti (dalle politiche energetiche alla posizione di Washington nel conflitto mediorientale) che, se da un lato non ha portato i voti attesi dell’elettorato moderato, dall’altro le è costata quelli di varie fette del mondo liberal. Servirà tempo per leggere i dati disaggregati ma, in questa prospettiva, nemmeno la scommessa sul voto femminile e l’enfasi posta sui temi dell’aborto e dei diritti riproduttivi paiono avere pagato. Anche i consensi fra le minoranze (sebbene questa categoria nasconda al suo interno differenze profonde) appaiono in calo rispetto a quelli raccolti nel 2020 da un ‘vecchio uomo bianco’ come Joe Biden.

L’interrogativo, ora, è ciò che attende gli Stati Uniti e il mondo. I risultati sono abbastanza chiari da escludere la possibilità di contestazioni e lasciano prevedere una transizione dei poteri ‘morbida’. Il Partito repubblicano ha conquistato, inoltre, la maggioranza al Senato e sembra destinato a mantenere quella che già ha alla Camera dei rappresentanti. Trump è, inoltre, un politico più maturo, che può contare sul sostegno di un partito che negli ultimi otto anni è riuscito a plasmare e in cui il peso dell’opposizione interna è molto ridimensionato. Infine, Trump ha avuto tutto il tempo, quest’anno, per costruire una squadra di governo ‘a sua immagine e somiglianza’, senza l’urgenza imposta da una vittoria inattesa, né il bisogno di accettare i compromessi che nel primo mandato aveva dovuto accettare per assicurarsi il consenso delle varie anime del Grand Old Party.

In sintesi, Trump è oggi in condizioni molto migliori che otto anni fa per portare avanti la sua agenda. I tratti di questa sono noti: un giro di vite sull’immigrazione (anche se cosa significhi davvero la ‘deportazione di massa’ dei migranti che vivono illegalmente negli Stati Uniti è tutto da capire); lotta all’inflazione; estensione dei tagli fiscali introdotti nel 2017; aumento di dazi e tariffe a tutela della produzione nazionale; sostegno al settore dei combustibili fossili e ridimensionamento delle politiche ‘verdi’ al fine di ridare competitività all’industria americana. Sul piano internazionale, il nuovo presidente si è impegnato a porre fine alla guerra in Ucraina e all’escalation in Medio Oriente, ma né in un caso, né nell’altro è chiaro a quali condizioni conti di ottenere questi risultati. Infine, rilancio del confronto con la Cina, con un irrigidimento dello scontro commerciale.

Si tratta di linee generali, che devono ancora tradursi in scelte concrete. In questo passaggio, un ruolo importante lo avranno i collaboratori che il presidente si sceglierà e i rapporti che la Casa Bianca stabilirà con il Congresso. Per capire cosa sarà in concreto la seconda presidenza Trump occorrerà, quindi, attendere ancora qualche tempo, così come occorrerà attendere ancora qualche tempo per capire quali risposte le scelte di Washington innescheranno sul piano internazionale. Due fatti appaiono comunque, certi: da una parte che – salvo sviluppi imprevedibili – la polarizzazione all’interno degli Stati Uniti sia destinata a crescere negli anni a venire; dall’altra che, nel prossimo futuro, il Partito democratico dovrà affrontare una lunga ‘traversata del deserto’ e – con ogni probabilità – anche una difficile resa dei conti fra le sue tante e spesso troppo litigiose identità.

Gianluca Pastori è Professore associato nella Facoltà di Scienze politiche e sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore. Nella sede di Milano dell’Ateneo, insegna Storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa e International History; in quella di Brescia, Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali.

* Questo articolo è apparso su «VP Plus» il 9 novembre 2024.